Aussaat der Begleitsaat im Herbst – welchen Nutzen hat diese für den Weizen?

Aussaat der Begleitsaat im Herbst – welchen Nutzen hat diese für den Weizen?

Im Anbaujahr 2023/2024 haben wir im CRF-Verfahren Weizen angebaut. In dem Versuch wurden drei unterschiedliche Begleitpflanzen/Untersaaten getestet, auf einer vierten Teilfläche wurde der Weizen zum Vergleich in konventioneller Anbauweise geführt.

Vorab ist zu sagen: Das Anbaujahr hat uns vor große Herausforderungen gestellt, zum einen durch die sehr feuchten Bedingungen zur Aussaat, die eine Etablierung der Begleitpflanzen erschwerten. Zum anderen hatte der Weizen witterungs- und sortenbedingt mit einem starken Braunrostbefall zu kämpfen.

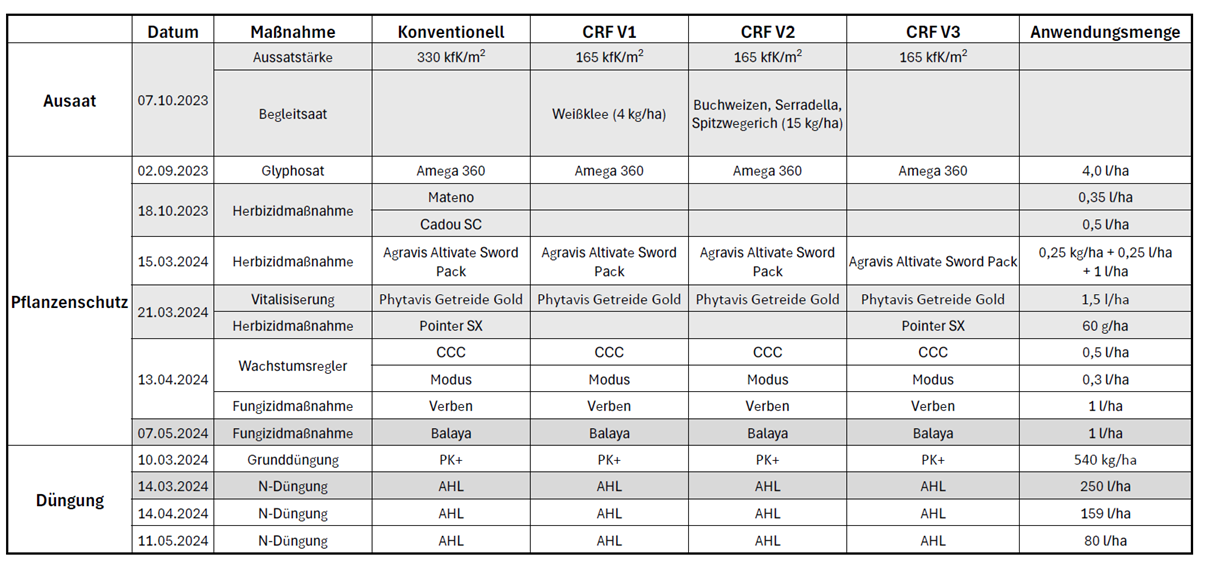

Versuchsaufbau

Nach Durchführung einer konservierenden Bodenbearbeitung haben wir Anfang Oktober mit der 6m Avant mit FTender2200 Weizen der Sorte DSV Debian gesät, mit einer Aussaatstärke von 165 Körnern/qm in den drei CRF-Varianten (Doppelreihe, Reihenweite 50 cm) und von 310 Körnern/qm in der konventionellen Variante bei einer Reihenweite von 12,5 cm.

In der Variante CRF-V1 haben wir zur Saat Weißklee ausgebracht, in der Variante CRF-V2 wurde eine Mischung aus Serradella, Buchweizen (beide abfrierend) sowie Spitzwegerich (winterhart) eingesetzt. Für die Variante CRF-V3 sollte beim Hackgang im Frühjahr die Mischung M2 Plus (dt. Weidelgras, Weißklee, Inkarnatklee, Lieschgras, Hornschotenklee, Spitzwegerich, Phacelia, Öllein und Leindotter) ausgebracht werden, allerdings war der Boden zu feucht.

Beim Pflanzenschutz (UX5201 Super) sah der Maßnahmenplan einzig für das konventionelle Teilstück eine Herbizidmaßnahme im Herbst vor. Im Frühjahr erfolgte auf allen Flächen eine Herbizidmaßnahme gegen Gräser. Bei der konventionellen Variante und in CRF-V3 haben wir zudem eine Herbizidmaßnahme gegen dikotyle Unkräuter durchgeführt.

Der Maßnahmenplan für den CRF-Versuch Weizen.

Nach einer Grunddündung (ZA-V4200) erfolgt die Platzierung des Flüssigdüngers (UF2002 mit FT1001) in den CRF-Varianten auf die Reihe, um die Pflanzen gezielt mit Stickstoff zu versorgen.

Statt flächig haben wir die N-Düngung auf die Reihe ausgebracht.

Was zeigte sich im Feld: Unkraut

Die Aussaat bei anschließend feuchter Witterung bescherte den Begleitpflanzen, trotz optimaler Aussaatqualität, in CRF-V1 und CRF-V2 einen schlechten Start. Sie konnten sich kaum etablieren und entsprechend keinen ausreichenden Bestandsschluss erreichen, sodass auch keine Beschattung des Bodens erfolgte.

Aufnahme vom 7. April 2024: Die Begleitsaaten haben sich schlecht etabliert.

In der Folge konnten Vogelmiere und einjährige Rispe, die typischen Unkräuter für diesen Standort, im Frühjahr munter weiterwachsen. Aus der Mischung von CRF-V2 schaffte einzig der Spitzwegerich es, sich gut zu entwickeln – das war jedoch für einen positiven Effekt auf die Unkrautentwicklung eindeutig zu wenig.

Aufgrund des hohen Unkrautdrucks waren wir gezwungen, im Frühjahr eine flächige Herbizidmaßnahme in den Varianten CRF-V1 und CRF-V2 zu fahren, hier kam ein Gräserherbizid zur Anwendung, durch das die Gräser in der Begleitsaat nicht ausreichend bekämpft wurden. In den Varianten CRF-V3 und der konventionellen Variante wurde zusätzlich zum Gräserherbizid noch ein Herbizid gegen zweiblättrige Unkräuter eingesetzt.

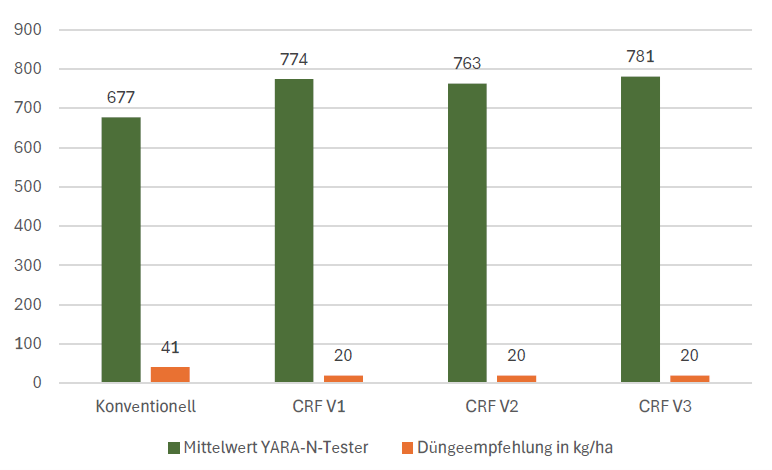

Düngung auf Reihe erfolgreich

Die Ausbringung des N-Düngers auf die Reihe in den CRF-Varianten zeigte Wirkung, gemäß Messung mit dem Yara-N-Tester wiesen die Pflanzen eine höhere N-Konzentration auf als die Pflanzen auf dem konventionellen Teilstück. Die sich daraus ergebende Düngeempfehlung war um die Hälfte geringer.

Ergebnisse der Messung N-Tester

Was zeigte sich im Feld: Krankheiten

Während wir im Frühjahr eher Septoria im Bestand fanden, kam es im späteren Verlauf der Vegetationsperiode zu einem starken Braunrostbefall – trotz einer intensiven Fungizidbehandlung. Festzustellen war dabei, dass der Rostbefall in der konventionellen Variante mit 17–18 % befallener Blätter nur halb so hoch war wie bei den CRF-Varianten. Hier dürfte die hohe N-Versorgung der Pflanzen durch die Flüssigdüngerplatzierung auf die Reihe die Krankheitsanfälligkeit beeinflusst haben.

Daraus ergibt sich für uns die Fragestellung: Sollte in CRF-Varianten anders bzw. weniger gedüngt werden? Eine grundsätzliche Reduzierung der Düngergaben gehört zu den Zielen, die wir uns im Controlled Row Farming gesteckt haben. Aktuell wird dieser Punkt im Rahmen einer Masterarbeit und einem Düngungsversuch in Wintergerste weiter untersucht.

Begleitsaat zur Ernte

Der erste Arbeitsgang mit der Messerwalze erfolgte im Mai. Hier zeigte sich insgesamt eine gute Zerkleinerung. Bei den härteren Pflanzen wie Spitzwegerich war das Schnittergebnis besser als bei den weichen Pflanzen wie Klee, wobei auch hier die Zerkleinerung immer noch als ausreichend bezeichnet werden kann.

Arbeitsbild der Messerwalze

Zur Ernte standen der Klee und der Spitzwegerich als Begleitsaat schön in der Reihe. Mit einem Hochschnitt auf 20 cm hatten wir keinerlei Probleme beim Mähen des Weizens.

So standen die Begleitsaaten zur Ernte.

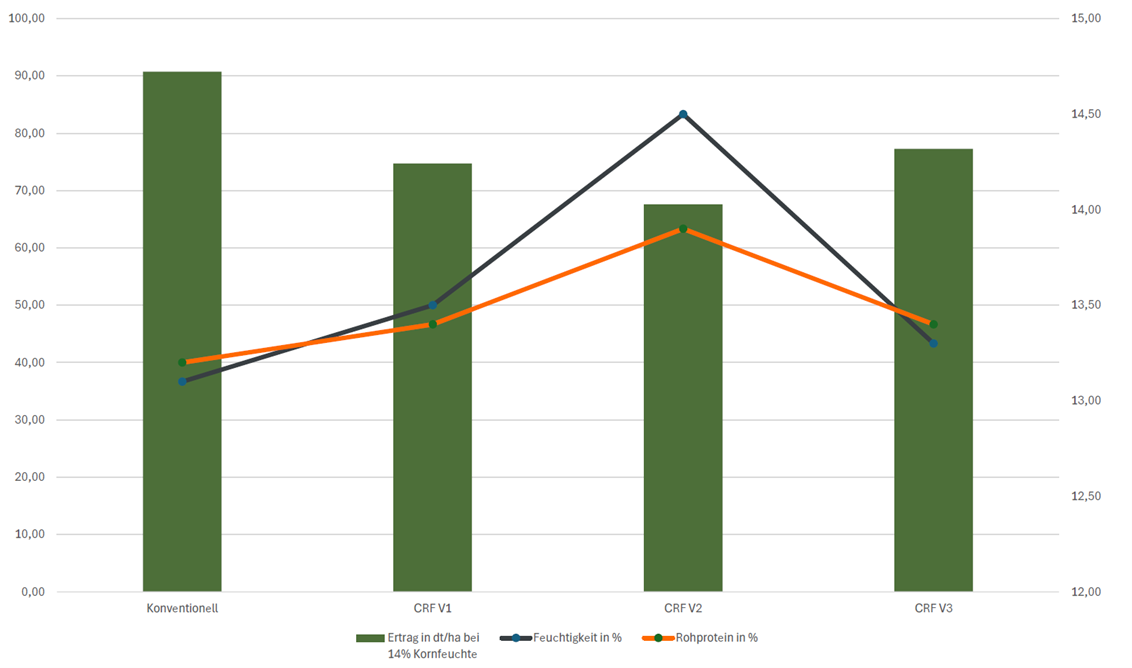

Und der Ertrag?

Die konventionelle Variante lieferte in diesem Anbaujahr eindeutig den höchsten Ertrag. In den vergangenen Jahren konnten die im CRF-Verfahren angebauten Pflanzen die niedrigeren Ährenzahlen durch ein höheres Tausendkorngewicht kompensieren. In diesem Jahr allerdings waren sie bedingt durch den Krankheitsdruck nicht in der Lage, das höhere Nährstoffangebot und das größere Platzangebot zu nutzen.

Bei der Ertragsauswertung lag in diesem Jahr die konventionelle Variante vorn.

Entsprechend lag die konventionelle Variante in puncto Erlös auch deutlich vor den CRF-Varianten und erwirtschaftete als einzige unter den schwierigen Gegebenheiten einen (mageren) Deckungsbeitrag.

Fazit

Für die nächsten Versuche werden wir unser Augenmerk darauf richten, ob in der reihenbezogenen Ausbringung eine Reduzierung der Düngermenge möglich ist und ob alternativ eine andere Aufteilung der Düngergaben positive Effekte hervorbringt. Zudem werden wir prüfen, wie die Pflanzenschutzstrategie an die höhere N-Versorgung der Pflanzen angepasst werden sollte. Die Abschlussgabe mit Schleppschläuchen im höheren Bestand ist nicht optimal, da die Schläuche teilweise über den Bestand gezogen wurden, was zu Verätzungen an den Pflanzen geführt hat.

CRF-Versuch: Raps

Als zweite Frucht neben Weizen haben wir 2023/2024 im CRF-Verfahren Raps angebaut. Allerdings konnte der Versuch aufgrund eines starken Schädlingsbefalls keine belastbaren Ergebnisse hervorbringen, weshalb wir ihn hier nur kurz zusammenfassen.

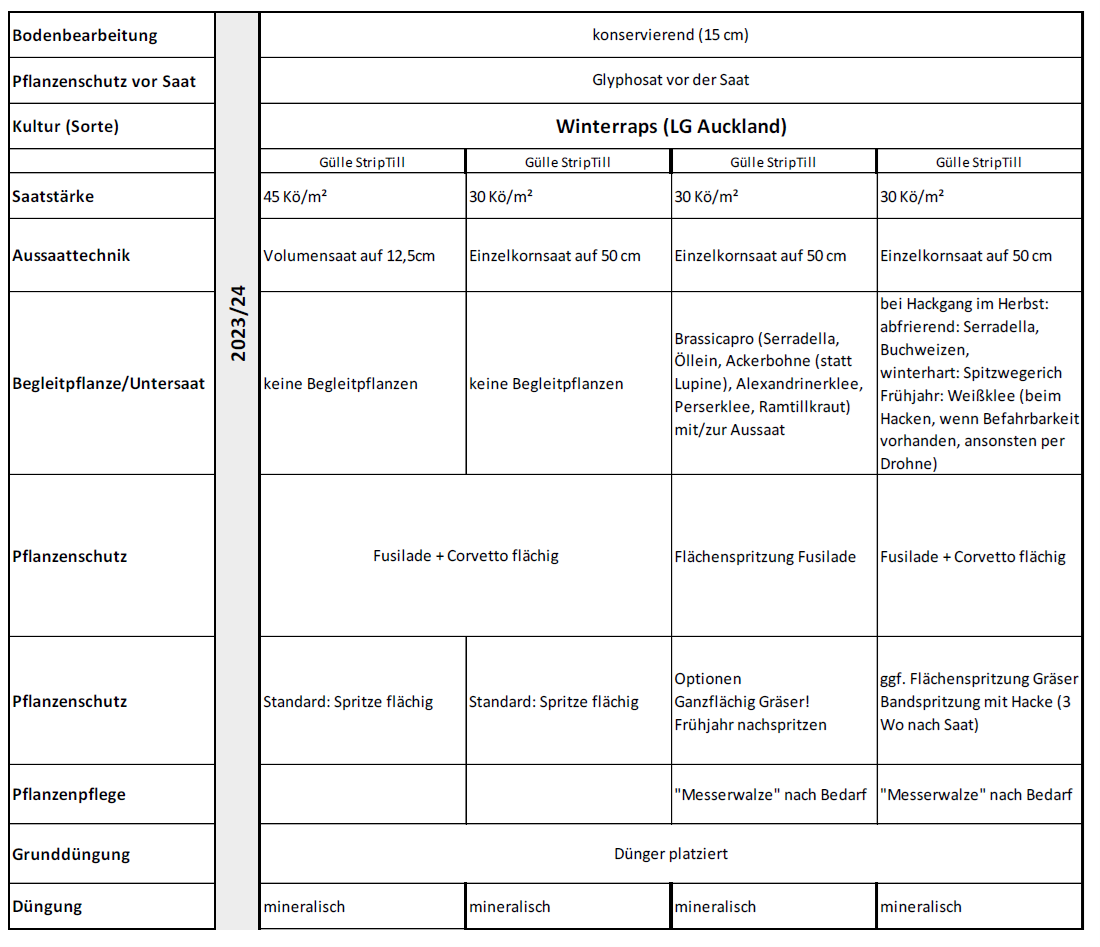

Versuchsaufbau

Während für die Aussaat der konventionellen Variante die Centaya 3000 Super + KG zum Einsatz kam, haben wir in den CRF-Varianten die Precea 6000-2FCC genutzt. Die Untersaaten wurden in dieser Saison letztmalig separat gesät (Centaya 3000 Super + KG), ab sofort ist dies mit unserer Versuchstechnik in einem Arbeitsgang möglich.

In der Variante CRF-V1 wurden keine Begleitpflanzen gesät. In der CRF-V2 kam begleitend zur Aussaat die Mischung BrassicaPro mit Serradella, Öllein, Ackerbohne, Alexandrinerklee, Perserklee und Ramtillkraut in den Boden, in der CRF-V3 haben wir beim Hackgang im Herbst Serradella und Buchweizen ausgebracht. Ergänzend wurde im Frühjahr Weißklee gesät, witterungsbedingt per Drohne, da ein zweiter Hackgang Mitte/Ende März nicht möglich war.

Der Versuchsaufbau für Raps im CRF-Verfahren

Die Begleitpflanzen in CRF-V2 profitierten von der frühen Aussaat und konnten sich vor dem Winter gut etablieren. Anders die Mitte Oktober in CRF-V3 ausgebrachten Pflanzen, die sich schlecht bis gar nicht entwickeln konnten bzw. sofort abfroren. Ebenfalls zu wünschen übrig ließ der Klee, von dem nach der Aussaat nicht viel zu sehen war.

Aufnahme vom 5. Oktober 2023

Für die Düngemaßnahmen haben wir den UF2002 mit FT1001 und den ZA-V4200 eingesetzt, die Pflanzenschutzmaßnahmen wurden mit der UX5201 Super durchgeführt.

Entwicklung im Feld

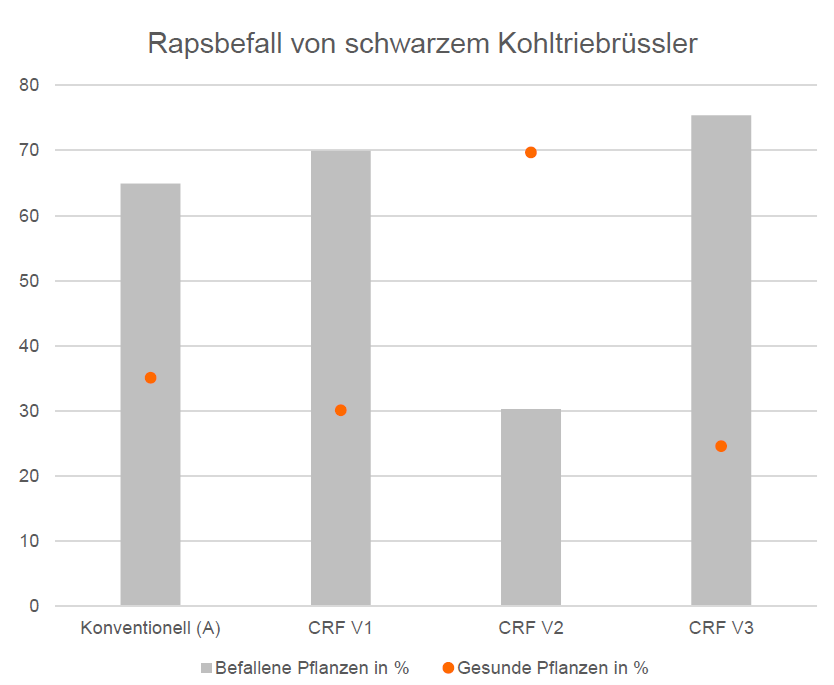

Der Raps hatte mit verschiedenen Widrigkeiten zu kämpfen. Durch hohe Niederschlagsmengen nach der Aussaat war die Entwicklung im Herbst deutlich beeinträchtigt. Im Herbst kam es dann zu einem massiven Befall mit dem schwarzen Kohltriebrüssler – trotz einer Insektizidmaßnahme. Ende März waren je nach Variante bis zu 75 % der Pflanzen befallen. Erwähnenswert ist der deutlich geringere Befall in CRF-V2, hier hat sich die Untersaat mit der DSV Terralife BrassicaPro offenbar positiv ausgewirkt – vermutlich haben die Begleitpflanzen die Aufmerksamkeit des schwarzen Kohltriebrüsslers auf sich gezogen und ihn damit vom Raps „abgelenkt“.

Die Bonitur vom 27. März 2024 verdeutlicht das Ausmaß des Schädlingsbefalls.

Wie durch die Bonitur zu sehen ist, ist der Befall in allen Varianten sehr hoch. Es ist auffällig, dass in der Variante C mit der BRASSICAPRO-Mischung der Befall um bis zu 57% geringer war, als ohne eine Begleitsaat. Dies lässt die Vermutung zu, dass Begleitpflanzen eine ablenkende Wirkung auf den schwarzen Kohltriebrüssler haben und somit den Raps in seiner Entwicklung unterstützen.

Der massiv geschwächte Bestand konnte sich in der Folge nicht gut entwickeln. In CRF-V1 hatten die Pflanzen zudem mit einem extremen Vogelmieredruck zu kämpfen. Das Unkraut hat sich so gut etabliert, dass es den Raps runtergezogen und Tauben und anderen Vögeln ein ideales Landefenster geboten hat.

Die geschwächten Pflanzen bildeten reichlich Nebentriebe, in der Folge dehnte sich die Blühphase auf ca. acht Wochen aus.

Weitere Herausforderungen

In der CRF-V2 mussten wir einen deutlich erhöhten Mäusefraß verzeichnen. Es ist zu vermuten, dass die Schadnager durch die Bodenbedeckung mehr Unterschlupf fanden. Als Reaktion wurde Mäusegift ausgelegt. Das zusätzliche Aufstellen von Greifstangen erwies sich als erfolgreich, bereits nach zwei Wochen saßen regelmäßig Greifvögel am Feldrand.

In der Variante CRF-V3 war eine verzögerte Entwicklung zu beobachten, die auf den Hackgang im Herbst zurückzuführen ist, der bei feuchter Witterung durchgeführt wurde und zur Verschlämmung des Bodens geführt hat.

Ernte und Ertrag

Der Ertrag lag mit 25,33 dt/ha im Schnitt der Region. Allerdings haben wir aufgrund der starken Schwächung des Bestandes auf weitergehende Auswertungen verzichtet. Hier bleibt nur zu erwähnen, dass der Kornertrag in CRF-V2 am besten war, während CRF-V1 hohe Ertragsverluste durch Vogelmiere und Taubenfraß hinnehmen musste.

CRF-Fruchtfolge – Was kann eine mögliche Fruchtfolge im CRF-Ackerbausystem sein?

Im Rahmen der diesjährigen AMATECHNICA der AMAZONEN-Werke hat der zweite Ackerbaudialog stattgefunden. Zentrales Thema der Veranstaltung war das Ackerbaukonzept Controlled Row Farming (CRF). Zusätzlich wurden Versuche zu den Themen Precision Farming und einem Aussaatvergleich Direkt- vs. Mulchsaat auf Gut Wambergen präsentiert.